Les activités du CRHiDI

Activités à venir

Activités passées

jeu.

05

juin

2025

Conference : Pardoning and Pardon Letters in Late Medieval and Early Modern Europe (15th-17th centuries)

5-6 June 2025. UCLouvain Saint-Louis Bruxelles and KU Leuven Campus Brussel.

ven.

16

mai

2025

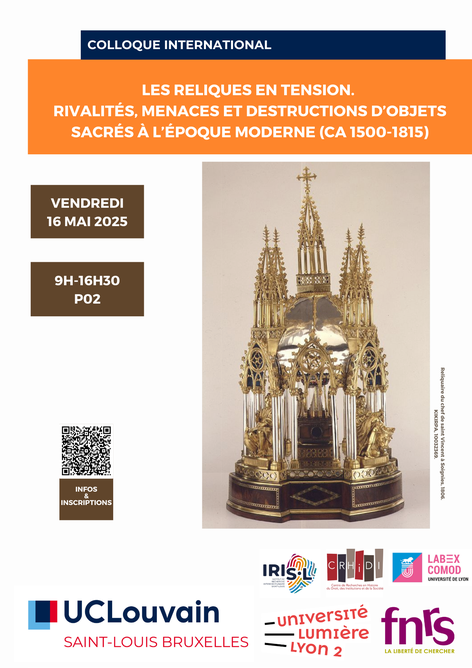

Colloque : Les reliques en tension. Rivalités, menaces et destructions d’objets sacrés à l’époque moderne (ca 1500-1815)

Le 16 mai 2025

Ce colloque est organisé par le LabEX COMOD (Université Lyon 2) et le Centre de recherches en histoire du droit, des institutions et de la société, CRHiDI (UCLouvain Saint-Louis Bruxelles), avec le soutien du FNRS.

jeu.

15

mai

2025

Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales - D-Centre

Penser le précolonial dans le postcolonial. Réflexions et propositions à partir d'une étude de cas du 15e siècle

Le 15 mai 2025

Premier Jalon d'un questionnement épistémologique plus large, le Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales vise à donner des outils qui puissent permettre de déchiffrer le champ théorique foisonnant et touffu qu’est celui du "décolonial". Fait de textes à lire et de présentations d’expert·e·s du champ large décolonial, l’objectif du séminaire est de permettre un retour décentré sur le "soi" du chercheur, sur sa pratique et, surtout, sur l’interaction entre ces deux inséparables aspects, pour un regard plus ajusté à la réalité sociale du monde contemporain et ses enjeux épistémologiques.

jeu.

17

avril

2025

Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales - D-Centre

L'échec scolaire au prisme de la race

Le 17 avril 2025

Premier Jalon d'un questionnement épistémologique plus large, le Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales vise à donner des outils qui puissent permettre de déchiffrer le champ théorique foisonnant et touffu qu’est celui du "décolonial". Fait de textes à lire et de présentations d’expert·e·s du champ large décolonial, l’objectif du séminaire est de permettre un retour décentré sur le "soi" du chercheur, sur sa pratique et, surtout, sur l’interaction entre ces deux inséparables aspects, pour un regard plus ajusté à la réalité sociale du monde contemporain et ses enjeux épistémologiques.

ven.

28

mars

2025

Journée d'étude : Auprès des communautés-sources : recueillir et préserver les archives orales et matérielles

Enjeux méthodologiques, éthiques et sociétaux

Le 28 mars 2025

Journée d'étude organisée dans le cadre du projet PRD-ARES (ULB-UNILU-UCLouvain) "Vers la réappropriation psychosociale et la resocialisation par les communautés-sources du Katanga des dépouilles d’anciens à rapatrier et des objets culturels à récupérer". Avec le soutien du Centre de Recherches en Histoire du droit, des Institutions et de la Société (CRHiDI) et du projet Horizon-Europe CONCILIARE.

jeu.

27

mars

2025

Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales - D-Centre

Au bord des mondes. Par-delà des savoirs hégémoniques

Les 27 et 28 mars 2025

Premier Jalon d'un questionnement épistémologique plus large, le Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales vise à donner des outils qui puissent permettre de déchiffrer le champ théorique foisonnant et touffu qu’est celui du "décolonial". Fait de textes à lire et de présentations d’expert·e·s du champ large décolonial, l’objectif du séminaire est de permettre un retour décentré sur le "soi" du chercheur, sur sa pratique et, surtout, sur l’interaction entre ces deux inséparables aspects, pour un regard plus ajusté à la réalité sociale du monde contemporain et ses enjeux épistémologiques.

mer.

26

mars

2025

Conférence : Sous le signe de la "civilisation": droit international, antiesclavagisme et impérialisme entre 1815 et 1945

Séminaire du Louvain Lab for Law, History and Society

Le 26 mars 2025

Intervenant : Michel Erpelding, Research Group Leader at the Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory in Frankfurt, Germany.

ven.

21

mars

2025

Workshop : Occupation ou autorité légitime ? Le comportement des gens de guerre en procès, XIVe-XVIe siècles

Occupation or Legitimate Authority? The Behaviour of Soldiers on Trial, 14th–16th Centuries

21, March 2025

Comité organisateur : Eric Bousmar, Michael Depreter, Perrine Stennier, Christophe Masson et Quentin Verreycken.

jeu.

05

déc.

2024

Call for Papers : Pardoning and Pardon Letters in Late Medieval and Early Modern Europe (15th-17th centuries)

Until 15 February 2025

The PARDONS project (https://pardons.eu/) funded by the Belgian Science Policy Office invites proposals for a conference on pardoning and pardon letters in late medieval and early modern Europe.

Since the work of Natalie Zemon Davis, Robert Muchembled and Claude Gauvard, historians have turned to the analysis of pardon letters to interrogate not only the workings of premodern violence, but also the everyday life, habits and cultural assumptions of those who petitioned for mercy. While large-scale quantitative surveys of legal records have long been a staple of the history of crime and justice, new methodological advances coupled with developments in the digital humanities have increasingly enabled historians to reconcile the analysis of huge swathes of archival data with the more grounded approaches characteristic of microhistory, zooming in upon regions, periods and outlier examples to establish nuanced accounts of violence in its social, political and religious contexts.

A collaborative and multi-institutional project, PARDONS is situated precisely within this trend, and over the past few years has harnessed technological advances in order to digitize, transcribe and analyse the late medieval and early modern pardon letters held in central Belgian archives. Organized by the Belgian National Archives, the Centre d’histoire du droit et de la justice (UCLouvain) and the Early Modern Research Group (KU Leuven), with the support of the Centre de recherches en histoire du droit, des institutions et de la société (UCLouvain Saint-Louis Bruxelles), this conference aims to consolidate new insights and foster dialogue between scholars working on the history of violence, crime, and royal mercy in Western Europe.

jeu.

13

févr.

2025

Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales - D-Centre

Décoloniser le regard. Une approche généalogique de la construction de l’extériorité romani au travers des arts

Le 13 février 2025

Premier Jalon d'un questionnement épistémologique plus large, le Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales vise à donner des outils qui puissent permettre de déchiffrer le champ théorique foisonnant et touffu qu’est celui du "décolonial". Fait de textes à lire et de présentations d’expert·e·s du champ large décolonial, l’objectif du séminaire est de permettre un retour décentré sur le "soi" du chercheur, sur sa pratique et, surtout, sur l’interaction entre ces deux inséparables aspects, pour un regard plus ajusté à la réalité sociale du monde contemporain et ses enjeux épistémologiques.

lun.

16

déc.

2024

Soutenance publique de la thèse de Nissaf Sghaïer

D’Istanbul à Grenade, fabrique des altérités musulmanes en pays bourguignons (1363-1482). Représentations, pouvoir, idéologie

16 décembre 2024, UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

jeu.

12

déc.

2024

Le 48e volume des C@hiers du CRHiDI est en ligne!

Les Migrations en Belgique (eds. Adriana Costa Santos, Naïké Garny, Hajar Oulad Ben Taïb et Youri Lou Vertongen)

Ce numéro thématique, Les Migrations en Belgique, propose une exploration interdisciplinaire de la question migratoire dans le contexte belge. Rassemblant sept contributions issues de divers champs académiques (histoire, droit, sociologie, sciences politiques), combinant analyses empiriques et réflexions critiques, il propose une lecture nuancée des migrations comme révélateurs des transformations sociales, politiques et épistémologiques contemporaines. Les articles abordent des thématiques variées : les politiques d’asile et leurs perceptions historiques, les tensions entre accueil et répression, les mobilisations citoyennes, ainsi que les enjeux de catégorisation, de pouvoir et de représentation, des questions d’épistémologies féministes, antiracistes et postcoloniales. Il vise à enrichir les débats scientifiques et publics en offrant des perspectives novatrices et plurielles, tout en soulignant l’importance de croiser les disciplines et les expériences pour mieux comprendre les enjeux migratoires et leurs implications pour le débat politique dans le contexte belge.

Adriana Costa Santos, Naïké Garny, Hajar Oulad Ben Taïb et Youri Lou Vertongen (éds), "Les Migrations en Belgique", C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société, [En ligne], vol. 48, 2024.

jeu.

05

déc.

2024

Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales - D-Centre

De l’art d’entretenir le racisme systémique, l’« inempathie » et les violences de masse en disqualifiant – sans se l’avouer – systématiquement les cultures des Suds et extra-occidentales

Le 5 décembre 2024

Premier Jalon d'un questionnement épistémologique plus large, le Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales vise à donner des outils qui puissent permettre de déchiffrer le champ théorique foisonnant et touffu qu’est celui du "décolonial". Fait de textes à lire et de présentations d’expert·e·s du champ large décolonial, l’objectif du séminaire est de permettre un retour décentré sur le "soi" du chercheur, sur sa pratique et, surtout, sur l’interaction entre ces deux inséparables aspects, pour un regard plus ajusté à la réalité sociale du monde contemporain et ses enjeux épistémologiques.

ven.

29

nov.

2024

Colloque : Prisons et spiritualité en Belgique

Le 29 novembre 2024

Ce colloque est organisé par l’École des sciences philosophiques et religieuses (ESPR), le Centre de recherches en histoire du droit, des institutions et de la société (CRHIDI), le Centre de recherches interdisciplinaires en droit constitutionnel et administratif (CIRC) et le Groupe de recherche en matière pénale et criminelle (GREPEC) de l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles.

jeu.

21

nov.

2024

Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales

Enseigner, c’est résister ! Vers une praxis décoloniale et abolitionniste de l’enseignement universitaire

Le 21 novembre 2024, de 10 à 12h

Premier Jalon d'un questionnement épistémologique plus large, le Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales vise à donner des outils qui puissent permettre de déchiffrer le champ théorique foisonnant et touffu qu’est celui du "décolonial". Fait de textes à lire et de présentations d’expert·e·s du champ large décolonial, l’objectif du séminaire est de permettre un retour décentré sur le "soi" du chercheur, sur sa pratique et, surtout, sur l’interaction entre ces deux inséparables aspects, pour un regard plus ajusté à la réalité sociale du monde contemporain et ses enjeux épistémologiques.

ven.

08

nov.

2024

Colloque : De Marguerite d’Autriche au couvent des Récollets de Nivelles

La valeur historique et artistique d’un ensemble architectural dans son contexte international, dynastique et religieux

Le 8 novembre 2024

Colloque organisé dans le cadre du 500e anniversaire du couvent des observants de Nivelles (1524-2024). Une organisation de l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, du Domaine & Musée royal de Mariemont et des Musées royaux d’Art & d’Histoire. Avec le soutien de la Fondation pour la Protection du Patrimoine culturel, historique et artisanal (Lausanne) et de la Fabrique d’église Saints-Jean-et-Nicolas (Nivelles).

mer.

30

oct.

2024

Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales

Définir l’anti-noirceur depuis les gestes du colonialisme belge : dompter, domestiquer, approprier

Le 30 octobre 2024

Premier Jalon d'un questionnement épistémologique plus large, le Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales vise à donner des outils qui puissent permettre de déchiffrer le champ théorique foisonnant et touffu qu’est celui du "décolonial". Fait de textes à lire et de présentations d’expert·e·s du champ large décolonial, l’objectif du séminaire est de permettre un retour décentré sur le "soi" du chercheur, sur sa pratique et, surtout, sur l’interaction entre ces deux inséparables aspects, pour un regard plus ajusté à la réalité sociale du monde contemporain et ses enjeux épistémologiques.

sam.

01

juin

2024

Appel à contributions : 7e Journée d’histoire belge des migrations

Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis / Belgian Migration History Day

Jusqu'au 1er juin 2024

La septième édition de la journée d’histoire belge des migrations aura lieu le mercredi 25 septembre 2024 aux Archives générales du Royaume. Cette journée d’étude donnera l’opportunité à toutes les personnes intéressées par l’histoire des migrations en Belgique (issues du monde académique ou non) de se rencontrer pour partager les derniers résultats de leurs recherches récemment achevées ou en cours.

mar.

14

mai

2024

Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales

Le tournant décolonisé dans les sciences sociales en Amérique latine

Le 14 mai 2024

Premier Jalon d'un questionnement épistémologique plus large, le Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales vise à donner des outils qui puissent permettre de déchiffrer le champ théorique foisonnant et touffu qu’est celui du "décolonial". Fait de textes à lire et de présentations d’expert·e·s du champ large décolonial, l’objectif du séminaire est de permettre un retour décentré sur le "soi" du chercheur, sur sa pratique et, surtout, sur l’interaction entre ces deux inséparables aspects, pour un regard plus ajusté à la réalité sociale du monde contemporain et ses enjeux épistémologiques.

mer.

24

avril

2024

Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales

Approches postocoloniales en anthropologie : le travail de Talal Asad

Le 24 avril 2024

Premier Jalon d'un questionnement épistémologique plus large, le Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales vise à donner des outils qui puissent permettre de déchiffrer le champ théorique foisonnant et touffu qu’est celui du "décolonial". Fait de textes à lire et de présentations d’expert·e·s du champ large décolonial, l’objectif du séminaire est de permettre un retour décentré sur le "soi" du chercheur, sur sa pratique et, surtout, sur l’interaction entre ces deux inséparables aspects, pour un regard plus ajusté à la réalité sociale du monde contemporain et ses enjeux épistémologiques.

mer.

06

mars

2024

Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales

Pensées décoloniales. Une introduction aux théories critiques d'Amérique latine

Le 6 mars 2024

Premier Jalon d'un questionnement épistémologique plus large, le Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales vise à donner des outils qui puissent permettre de déchiffrer le champ théorique foisonnant et touffu qu’est celui du "décolonial". Fait de textes à lire et de présentations d’expert·e·s du champ large décolonial, l’objectif du séminaire est de permettre un retour décentré sur le "soi" du chercheur, sur sa pratique et, surtout, sur l’interaction entre ces deux inséparables aspects, pour un regard plus ajusté à la réalité sociale du monde contemporain et ses enjeux épistémologiques.

mer.

28

févr.

2024

Journées d’étude du Mé’doc

Les 28 et 29 février 2024

Ces deux journées d’étude à destination des doctorant·es et mémorant·es en études médiévales de l’UCLouvain organisées à Louvain-la-Neuve, ont pour but de permettre aux jeunes chercheuses et chercheurs de présenter leurs avancées, sous l’oreille bienveillante des professeur·es et autres étudiant·es médiévistes.

jeu.

15

févr.

2024

Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décolonisées

Le rapport bruxellois pour décoloniser l'espace public : analyse et mise en contexte actuel

Le 15 février 2024

Premier Jalon d'un questionnement épistémologique plus large, le Séminaire de formation et de réflexions sur les théories et approches décoloniales vise à donner des outils qui puissent permettre de déchiffrer le champ théorique foisonnant et touffu qu’est celui du "décolonial". Fait de textes à lire et de présentations d’expert·e·s du champ large décolonial, l’objectif du séminaire est de permettre un retour décentré sur le "soi" du chercheur, sur sa pratique et, surtout, sur l’interaction entre ces deux inséparables aspects, pour un regard plus ajusté à la réalité sociale du monde contemporain et ses enjeux épistémologiques.

mer.

14

févr.

2024

Conférence : De la théorie à la pratique. Les fouilles de l'UCLouvain en Toscane : la villa romaine d'Aiano

Conférence dans le cadre du cours d’Archéologie et Patrimoine de l’Antiquité de la prof. Florence Liard à l'UCLouvain, campus Saint-Louis Bruxelles.

jeu.

16

nov.

2023

Colloque : Migrations en Belgique : enjeux épistémologiques, histoire, action publique et mobilisations

Studiedagen : Migratie in België : epistemologischekwesties, geschiedenis, publiekeactie en mobilisaties

Workshops : Migration in Belgium: Epistemological Issues, History, Public Action and Mobilisations

Les 16 et 17 novembre 2023 à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

lun.

16

oct.

2023

International Conference : Slavery and Post-Slavery in the Arabian Peninsula. At the crossroads of literature and social sciences

Le 16 octobre 2023 à l'ULB - campus Solbosch

La conférence est organisée conjointement par Jihan Safar, de l’Observatoire des Mondes Arabes et Musulmans de la Maison des Sciences Humaines (OMAM-MSH, ULB) et Xavier Luffin, de la Faculté de Lettres, Traduction et Communication (ULB), en partenariat avec la Faculté de Philosophie et Sciences sociales (ULB) et le Centre de recherches en histoire du droit, des institutions et de la société (CRHiDI, UClouvain Saint-Louis Bruxelles) avec Gaétan du Roy.

jeu.

04

mai

2023

Appel à contributions : Migrations en Belgique : enjeux épistémologiques, histoire, action publique et mobilisations

Journée d'étude pluridisciplinaire organisée les 16-17 novembre 2023

À l’initiative des centres de recherche en sociologie (CESIR), en histoire (CRHiDI) et en science politique (CReSPo) de l'Université Saint-Louis – Bruxelles et du centre de recherche en sociologie (CeSO) de la KULeuven.

Ceux et celles qui le souhaitent sont invités à soumettre une proposition de communication ou de poster (en anglais, français ou néerlandais) de 250 mots maximum, accompagnée d’une courte notice biographique avant le 1er juillet 2023 aux quatre adresses suivantes :

- adriana.costasantos@usaintlouis.be,

- naike.garny@kuleuven.be,

- hajar.ouladbentaib@usaintlouis.be

- et youri.vertongen@usaintlouis.be

mer.

26

avril

2023

Colloque : Paysages-catastrophes (XVIe-XXIe siècle) : ce que la guerre fait au paysage

Du 26 au 28 avril 2023

Comité organisateur : Richard BÉGIN (Université de Montréal), Jan BLANC (Université de Genève), Ralph DEKONINCK (Université catholique de Louvain), Sébastien DUBOIS (Université Saint-Louis - Bruxelles), Christophe LOIR (Université libre de Bruxelles), Denis RIBOUILLAULT (Université de Montréal).

Entrée libre (pas de réservation nécessaire)

jeu.

06

avril

2023

Le 46e volume des C@hiers du CRHiDI est en ligne!

Les migrations en Belgique (XIX-XXe siècles). Une histoire au prisme du droit et des institutions. Actes de la 4e Journée d'histoire belge des migrations tenue à Bruxelles le 22 septembre 2021

En septembre 2021, la 4e Journée d’histoire belge des migrations se déroulait à l’Université Saint-Louis – Bruxelles à l’initiative du CRHiDI. Depuis 2017, ce forum réunit annuellement des chercheuses et chercheurs issu·e·s de toutes les universités belges pour échanger les derniers résultats de la recherche en histoire des migrations depuis et vers la Belgique. Y sont également convié·e·s des archivistes, des spécialistes du patrimoine, des enseignant·e·s, des auteur·rice·s, etc. L’objectif est de faire dialoguer toutes les personnes intéressées par l’histoire des migrations en Belgique, qu’elles appartiennent au monde académique, aux secteurs culturel, pédagogique ou des médias, et de mettre en lumière les initiatives qui ont été récemment prises en matière d’histoire des migrations en Belgique.

En tant qu’organisateur·rice·s, notre ambition fut, lors d’une séance académique, de faire converger l’expertise du réseau belge d’histoire des migrations avec l’approche spécialisée d’histoire du droit et des institutions du CRHiDI. Par la même occasion, il s’agissait de souligner l’ouverture de notre centre de recherche à l’histoire de la société au sens large. Respectant une tradition bien ancrée, des chercheurs et chercheuses avaient l’opportunité de présenter, par le biais d’un poster, le fruit d’un premier projet en histoire des migrations.

Profitant de la remise d’un doctorat honoris causa par l’Université Saint-Louis – Bruxelles à l’historien Gérard Noiriel le 21 septembre 2021, nous proposions à ce spécialiste de l’histoire de l’immigration en France de venir discuter avec nous des médias les plus opportuns pour transmettre au grand public des connaissances sur l’histoire des migrations. Durant cet après-midi, la création d’un grand musée des migrations à Bruxelles, encore tout récemment discutée à l’initiative de Hajar Oulad Ben Taïb au Parlement francophone bruxellois, fut évoquée parmi d’autres solutions artistiques, documentaires, filmées ou livresques. Si le recours au droit fut au cœur des débats en première partie de journée, les clefs de lecture apportées par les sciences sociales et politiques pour aborder les migrations se sont révélées tout aussi fécondes en seconde partie.

Publier — pour la première fois — le résultat des échanges du réseau belge d’histoire des migrations restait jusque-là une étape à franchir, et nous ne pouvons que souhaiter que ce 46e volume des C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société concourt à démontrer la vitalité d’un tel réseau.

Romain Landmeters, Enika Ngongo, Hajar Oulad Ben Taïb, "Les migrations en Belgique (XIX-XXe siècles). Une histoire au prisme du droit et des institutions. Actes de la 4e Journée d’histoire belge des migrations tenue à Bruxelles le 22 septembre 2021", C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société, [En ligne], vol. 46, 2023.

jeu.

09

mars

2023

Jeudi de l'Hémicycle au Parlement francophone bruxellois

Histoire et mémoire des migrations : enjeux et défis pour un musée à Bruxelles

9 mars 2023

Matinée d'étude organisée par Hajar Oulad Ben Taïb.

jeu.

16

févr.

2023

Conference : The Benefit of Digitalisation and Network Analysis for the Archives of the Courts in the Dutch Republic

Prof. Hylkje de Jong (Vrije Universiteit Amsterdam)

16 février 2023 - ULB

Standen & Landen, le Centre d’Histoire du Droit et d’Anthropologie juridique (CHDAJ, ULB) et le Centre de Recherches en Histoire du Droit, des Institutions et de la Société (Université Saint-Louis) ont le plaisir de vous convier, à la conférence que donnera la Professeure Hylkje de Jong (Vrije Universiteit Amsterdam).

Elle évoquera les apports de la digitalisation et de l’analyse de réseau dans la recherche en archives, sur la base des recherches qu’elle a menées sur les Cours provinciales de justice (Provinciale hoven) dans la République des Provinces-Unies. Les recherches de Hylkje de Jong sont tout à fait pionnières, à l’intersection de l’histoire du droit et de l’intelligence artificielle. La méthode mobilisée devrait permettre dans l’avenir de collecter des données sur les affaires judiciaires et les motifs des jugements et de les relier entre elles à une beaucoup plus large échelle. Elle présente donc un potentiel tout à fait extraordinaire pour la recherche dans le domaine de l’histoire de la justice, mais aussi au-delà.

sam.

10

déc.

2022

Soutenance publique de la thèse de Julien Wilmart

Les deux compagnies de Mousquetaires du roi de France (1622-1815) : corps d'élite, confiance royale et service extraordinaire

10 décembre 2022, Université Paris-Sorbonne

Soutenance publique de la thèse de Julien Wilmart en vue de l'obtention du titre de Docteur en histoire, histoire de l’art et archéologie.

PRÉSIDENTE

Émilie d'Orgeix | École Pratique des Hautes Études

JURY

Lucien Bély (codirecteur) | Sorbonne Université

Philippe Bragard | Université catholique de Louvain

Bruno Demoulin (secrétaire du jury) | Université de Liège

Hervé Drévillon | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Sébastien Dubois (codirecteur) | Université Saint-Louis - Bruxelles

Bertrand Fonck | Service historique de la Défense (SHD)

jeu.

08

déc.

2022

Le 45e volume des C@hiers du CRHiDI est en ligne!

L'objectivité en sciences humaines, un idéal régulateur?

Aujourd’hui, l’exigence d’objectivité s’est imposée comme idéal régulateur de la pratique scientifique dans les sciences historiques et sociales. Pourtant, la notion même d’objectivité scientifique n’a pas toujours existé ni eu la même signification. Il apparait ainsi indispensable d’interroger un concept régulièrement utilisé pour légitimer nos savoirs. La question se pose avec d’autant plus d’insistance en ce qui concerne les sciences humaines et sociales, au vu des développements, ces dernières années, de la théorie de la connaissance située (standpoint theory), qui se propose de remettre en cause la notion d’objectivité en proposant de considérer le point de vue des minorités comme un biais de connaissance pertinent pour la critique d’un système donné.

L’objectivité en sciences humaines, un idéal régulateur ? C’est sous cet intitulé volontairement provocateur que ce numéro des C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société rassemble les contributions de jeunes chercheur·e·s qui se sont prêté·e·s à l’exercice dans leur champ de recherche respectif, soit en interrogeant le lien existant entre rationalité scientifique guidée par une méthodologie spécifique et leurs affinités respectives (méthodologie orientée), soit en analysant la perception subjective des acteurs historiques eux-mêmes au travers des sources mises à disposition. En guise de conclusion, ce numéro propose une interview de l’historienne et philosophe Geneviève Warland dans laquelle elle interroge tour à tour la relation entre les notions de vérité et d’objectivité et les impératifs qui en découlent pour l’historien et l’historienne, tant dans son activité scientifique que d’un point de vue sociétal.

Camille Banse, Emilie Colpaint et Camille Rutsaert, "L'objectivité en sciences humaines, un idéal régulateur?"

C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société, vol. 45, 2022.

ven.

25

nov.

2022

Seminar : The International Scholars of the History of Women Religious Association (ISHWRA)

Non-Cloistered Religious Women and Rome at the Aftermath of the Council of Trent. Journey in Archives

25 novembre 2022

Lancé cette année par Sarah Barthélemy, Cormac Begadon (Durham University) et Gemma Betros (Australian National University), le réseau, The International Scholars of the History of Women Religious Association (ISHWRA) 2022, propose d'offrir une plateforme d'expression pour les recherches et activités scientifiques relatives aux femmes catholiques, avec une portée explicitement transnationale, à la fois en termes d'intervenant·e·s et de participant·e·s, mais aussi en termes de contenu. Détails et programme ici.

mer.

23

nov.

2022

Séminaire de présentation des recherches doctorales de Julien Wilmart

"Les deux compagnies de Mousquetaires du roi de France (1622-1815) : corps d'élite, confiance royale et service extraordinaire"

23 novembre 2022

Intervenant : Julien Wilmart (Sorbonne Université / USLB)

jeu.

17

nov.

2022

Journée d'étude : Femmes de pouvoir dans les principautés des anciens Pays-Bas et le royaume de France (13e-16e s.)

Nouvelles recherches en histoire sociopolitique du genre

17 novembre 2022

Journée d'étude organisée par Éric Bousmar et Camille Rutsaert, en collaboration avec le CRHiDI et le groupe de contact FNRS "Bourgogne et anciens Pays-Bas du moyen âge à nos jours".

mar.

18

oct.

2022

NET@WORK. PhD Discussions avec Nicolas Simon

18 octobre 2022

Nicolas Simon, coordinateur scientifique à l'Académie royale de Belgique et membre du CRHiDI, reviendra sur son parcours doctoral en Histoire ainsi que sur son parcours professionnel lors du prochain NET@WORK, organisé à l'Université Saint-Louis - Bruxelles ce 18 octobre.

jeu.

06

oct.

2022

Colloque : 46e journée d'étude du Réseau des médiévistes belges de langue française

Marges, marginaux et marginalités au Moyen Âge. Transgressions et expériences de la norme (Ve-XVe siècle)

6-7 octobre 2022

Comité d’organisation: Valentine Jedwab (ULB), Nissaf Sghaïer (USL-B), Alizé Van Brussel (UCLouvain) et l’équipe du RMBLF.

Le Réseau des Médiévistes belges de Langue française (RMBLF, groupe de contact FNRS) a le plaisir de vous inviter à sa 46e rencontre "Marges, marginaux et marginalités au Moyen Âge. Transgressions et expériences de la norme (Ve-XVe siècle)", organisée en collaboration avec les écoles doctorales ED4 ("Histoire, Histoire de l'art et Archéologie") et ED3bis ("Langues, littératures et cultures du Moyen Âge à la Renaissance").

mar.

13

sept.

2022

LXXVe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité

Ius et Religio. Droit, religions anciennes et christianisme dans l’Antiquité

13 - 16 septembre 2022

lun.

23

mai

2022

Colloque : 45e journée d'étude du Réseau des médiévistes belges de langue française

D'Elias à Scott : médiévistique et sciences sociales

23 mai 2022

ven.

13

mai

2022

Colloque : 7e journée d'étude du Réseau des modernistes francophones de Belgique

De la République des lettres aux académies : regards et réflexivité sur les sociabilités savantes

13 mai 2022

jeu.

12

mai

2022

Journée d'étude HISTAR (ED4) : Intégrer la thématique du genre dans la recherche sur l’Antiquité : Avancées actuelles et perspectives d’avenir

12 mai 2022

Journée d'étude du module "Antiquité" de l'École doctorale HISTAR (ED4), organisée par Florence Liard à l'Université Saint-Louis - Bruxelles

jeu.

17

mars

2022

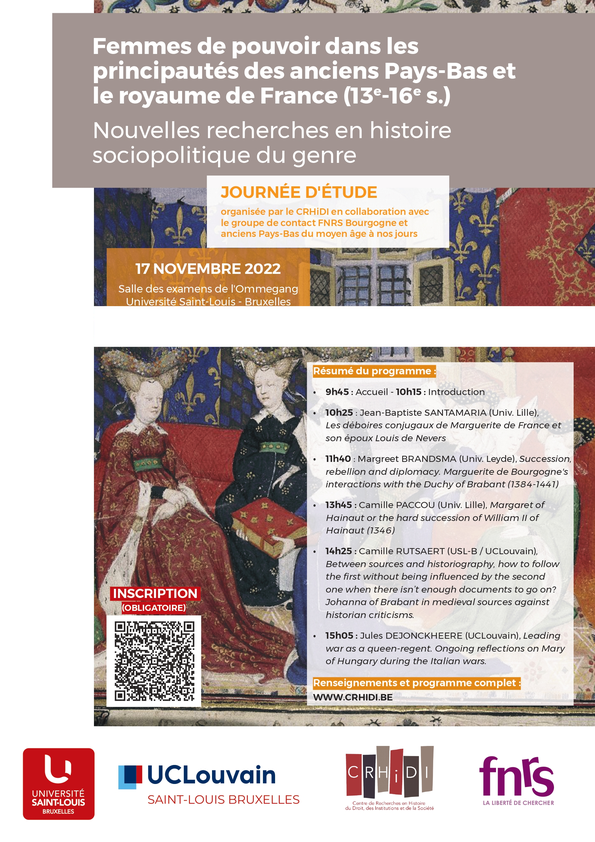

Parution : Les Zabbalin du Muqattam. Ethnohistoire d'une hétérotopie au Caire (979-2021)

Gaétan du Roy publie sa thèse!

mer.

09

mars

2022

Le 43e volume des C@hiers du CRHiDI est en ligne!

La vie et la mort dans l’histoire du droit (Temps modernes et 19e siècle). Actes des Journées internationales d'histoire du droit et des institutions tenues à Audenarde, les 31 mai et 1er juin 2019

La vie et la mort. C’est sous cet intitulé, tout à la fois poétique, brutal et thématiquement large, que se sont tenues les 31 mai et 1er juin 2019 à Audenarde (Belgique) les Journées internationales d’histoire du droit et des institutions, congrès annuel de la Société d’histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et wallons. Celles-ci ont comporté pas moins de vingt communications. De la peine de mort, contestée ou appliquée, aux obsèques, aux actes de présomption de décès et aux successions, en passant par la « mort » des sociétés en faillite et par les banqueroutes individuelles, le propos a également permis d’envisager les autopsies judiciaires et les attitudes pacifistes face au droit de tuer en masse que constitue pour un État l’entrée en guerre. On le voit, la thématique était faite pour stimuler la créativité et la curiosité des congressistes, et pour susciter des rapprochements a priori inattendus. Si certains orateurs n’avaient pas l’intention de publier leur texte, d’autres communications ont été soumises à un double peer-reviewing anonyme et figurent dans le présent volume.

Ces textes contribuent à l’histoire du droit international public, du droit pénal, du droit public, du droit successoral et du droit commercial, tout en éclairant l’histoire des pratiques administratives et judiciaires, ou encore celle de la médecine et du commerce, comme on le verra. En réunissant ces études, les C@hiers du CRHiDI poursuivent leur tradition de numéros transpériodes et pluridisciplinaires, rassemblant juristes, historiens de la société et des pouvoirs, et historiens du droit, combinant approches historiques et approches de droit comparé.

Éric Bousmar et Stanislas Horvat, extrait de l’Avant-propos, « La vie et la mort dans l’histoire du droit (Temps modernes et 19e siècle). Actes des Journées internationales d'histoire du droit et des institutions tenues à Audenarde, les 31 mai et 1er juin 2019 »,

C@hiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société, vol. 43, 2021.

jeu.

03

mars

2022

Colloque : « De l’idée de la fille parfaite ». Les jésuites comme promoteurs de la sainteté des femmes du XVIe au XIXe siècle

3 et 4 mars 2022

Colloque organisé en collaboration avec le Centre d'études en sciences sociales du religieux (CESOR/EHESS).

Prenant la suite d’une journée organisée à Lyon en décembre 2021 et consacrée à la production hagiographique de la Compagnie de Jésus, ainsi qu’à la sainteté comme problème dans son histoire, ce colloque a pour objectif d’interroger la sainteté féminine promue par les jésuites à partir de l’époque moderne, que cette sainteté soit antérieure aux premières canonisations ou inscrite dans une politique ecclésiastique plus large d’établissement de normes religieuses. Il s’agira de réfléchir aux marques possibles de spécificités jésuites dans les modèles de sainteté proposés et investis, ainsi que la configuration des rapports de genre qui en résulte.

mer.

09

févr.

2022

Publication : "Les étudiantes et les étudiants africains et la fabrique d’un monde postcolonial : mobilités et transferts (1950-2020)"

Diaspora. Circulations, migrations, histoire

Romain Landmeters et Anton Tarradellas (Université de Genève), ancien étudiant de l’Université Saint-Louis – Bruxelles, coordonnent le dernier numéro de la revue Diaspora. Circulations, migrations, histoire (2021, no 37) qui rassemble des articles sur "Les étudiantes et les étudiants africains et la fabrique d’un monde postcolonial : mobilités et transferts (1950-2020)". Romain Landmeters y signe également l'article "Les étudiants congolais à Bruxelles dans les années 1950. Acteurs de la décolonisation et avant-gardes des diasporas".

Le numéro sera disponible en Open Access six mois après la version papier.

Le sommaire et un extrait de l'introduction sont consultables ici, sur le site web des Presses universitaires du Midi.

lun.

31

janv.

2022

Call for papers : L’objectivité en sciences humaines, un idéal régulateur?

Les C@hiers du CRHiDI

Prolongé jusqu'au 31 janvier 2022

L’objectivité en sciences humaines, un idéal régulateur ?

Coord. Camille Banse, Emilie Colpaint et Camille Rutsaert

- Les propositions de contributions d'environ 500 mots sont à envoyer par mail à l’adresse crhidi@usaintlouis.be pour le 31 janvier 2022 au plus tard.

- Les propositions retenues seront communiquées à leurs auteurs et autrices au plus tard le 15 février 2022.

- La publication est prévue pour l’hiver 2022.

ven.

15

oct.

2021

Colloque international : Ville et territoire / Stad en territorium

La perception et représentation de la ville et du duché en Brabant / De perceptie en representatie van stad en vorstendom in Brabant

15-16 octobre 2021

XIXe international de la Fondation La Ville brabançonne, organisé par la Fondation belgo-néerlandaise La Ville brabançonne / Stichting De Brabantse Stad, en collaboration avec le Centre de recherches en histoire du droit, des institutions et de la société (CRHiDI) de l'Université Saint-Louis – Bruxelles

lun.

11

oct.

2021

Défense publique de la thèse de Bertrand Federinov : "L’Aventure typographique à Mons en Hainaut autrichien, 1725-1786. Des Hommes, des règles, une production"

11 octobre 2021

Défense de thèse de Bertrand Federinov en vue de l'obtention du titre de Docteur en histoire, histoire de l’art et archéologie.

PRÉSIDENT

Professeur Eric Bousmar | Université Saint-Louis - Bruxelles

JURY

Monsieur Renaud Adam | Université de Liège

Professeure Sarah Barthélemy | Université Saint-Louis - Bruxelles / Durham University

Professeur Jean-Marie Cauchies (co-promoteur) | Université Saint-Louis - Bruxelles

Professeur Philippe Desmette (copromoteur et secrétaire) | Université Saint-Louis - Bruxelles

Professeur Philippe Martin | Université Lyon 2

Monsieur René Plisnier | Université de Mons

Informations pratiques

14h

Local P02

Université Saint-Louis - Bruxelles

Boulevard du Jardin Botanique, 43

1000 Bruxelles

En raison des normes sanitaires en vigueur, le nombre de places est limité.

Une retransmission en direct sera assurée via Teams (lien).

Contact : doctorat@usaintlouis.be et Bertrand Federinov.

mer.

22

sept.

2021

Colloque : 4e Journée d'histoire belge des migrations

Dag van de Belgische Migratiegeschiedenis / Belgian Migration History Day

22 septembre 2021

La quatrième édition de la Journée d’histoire belge des migrations aura lieu le 22 septembre 2021 à l’Université Saint Louis – Bruxelles. Cette journée a pour objectif d’offrir l’occasion à toutes les personnes intéressées par l’histoire des migrations en Belgique de se rencontrer, qu’elles appartiennent au monde académique, aux secteurs culturel, pédagogique ou des médias.

lun.

21

juin

2021

Les Cahiers du CRHiDI (vol. 1-20) sont désormais accessibles en ligne et téléchargeables en format PDF !

Les Cahiers du CRHiDI sont désormais intégralement disponibles en ligne. Publiés au format papier de 1993 à 2011, les 36 premiers numéros ont fait l’objet d’une rétro-numérisation, grâce à un subside exceptionnel du Conseil de recherche de l’Université Saint-Louis — Bruxelles. Les vol. 1 à 20 viennent d’être mis en ligne, au seuil d’un été 2021 qui offrira bien des occasions de redécouvrir ces pages. Ils rejoignent ainsi les vol. 21 à 35-36, déjà en ligne depuis le 2 décembre 2020, et les numéros numérique-nés de la nouvelle série. L’ensemble de la collection est désormais accessible en open access aux chercheur·e·s, aux étudiant·e·s et aux curieux et curieuses. Nombre de ces textes, le lecteur pourra le constater, gardent leur actualité et méritent d’être lus et cités.

Merci au Conseil de recherche qui a rendu possible cette opération, merci à notre directrice de rédaction, la Prof. B. Piret, et à notre gestionnaire administrative, E. Ngongo, qui l’ont mise en œuvre !

Seul manque encore à l’appel de la ligne un hors-série richement illustré (2015), co-édité par les Presses de l’USL-B et le Musée royal de Mariemont (établissement scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles). Toujours disponible dans le commerce ou à l’adresse du musée, il propose un examen critique de la vision du passé belge offerte par la série Nos Gloires des Éditions Historia, illustrée par J.-L. Huens et B. Vanderkelen, sur des textes de l’abbé Schoonjans, en son temps professeur à la Faculté Saint-Louis.

* * *

Les Cahiers 1 à 20 qui entament désormais une nouvelle vie sur la toile couvrent une vaste gamme de sujets dans le domaine de l’histoire du droit et des institutions, de l’histoire politique, de l’histoire religieuse, et du droit comparé, de l’Antiquité à nos jours. Ils proposent tantôt une approche transpériode d’une question donnée, tantôt l’examen approfondi d’un problème. Pas moins de 84 auteurs et autrices, issu·e·s de Belgique, de France, des Pays-Bas, d’Allemagne, d’Espagne, du Chili et du Pays de Galles y ont contribué.

Le premier Cahier, numéro de lancement sous le titre "Procès et procédure" (1993), comportait modestement quatre contributions, dont deux relatives au droit romain (portant sur le contrat de prêt et sur l’hypothèque), une autre traitant d’un point de procédure du droit d’Ancien Régime (la proposition d’erreur) et la dernière examinant la place de l’écrit dans la procédure ecclésiastique au 12e s., soit le grand moment de la renaissance d’un droit savant en Occident. Des notions clés du droit ont fait l’objet de Cahiers combinant l’approche historique du droit et une approche du droit comparé : la bonne foi (1998), la possession (1997), la souveraineté (1997), l’autorité de la chose jugée (1995), les instruments de la pensée juridique (2002). Autre Cahier résolument transpériode, celui qui examine au travers de cinq contributions l’enseignement du droit, du monde romain au 19e siècle (1998) ; il comporte en outre une note de quinze pages sur des Recherches d’histoire urbaine médiévale.

L’histoire politique est bien présente, elle aussi, dès la première décennie. Deux Cahiers ont été consacrés à des questions d’histoire contemporaine. L’un examine le parti catholique et les organisations politiques catholiques au 19e et au début du 20e siècle, ainsi que la politique du gouvernement Eyskens en pleine Question royale (1995). Le second renferme sous le titre "Politique, imaginaire et éducation" (2000) des mélanges d’histoire contemporaine offerts au professeur J. Lory (1934-2018) : caricature politique, mémoire de la Grande Guerre parmi les Résistants de la Seconde, milieux catholiques progressistes de l’après-guerre, féminisme, socialisme, enseignement, forment un menu couronné par des perspectives d’ensemble que dessine R. Rémond.

D’autres Cahiers ont envisagé ces questions d’histoire politique et institutionnelle sur la longue durée d’Ancien Régime que constituent le Moyen Âge et les Temps modernes : "Les confréries religieuses et la norme, XIIe siècle - début du XIXe siècle" (2003) a permis d’aborder, de manière comparée, la question des normes juridiques, civiles et canoniques, règlementant le vécu des confréries religieuses. "Guerre, pouvoir, principauté" (2002) est le résultat d’une table-ronde tenu à l’université de Lyon. "Les élites nobiliaires dans les Pays-Bas au seuil des temps modernes" (2001) est issu d’une table-ronde bruxelloise. Enfin, "Sede vacante" examine le problème lancinant de la vacance du pouvoir dans l’Église médiévale (2001).

Deux numéros sont monographiques. L’un, sous la plume de D. Gaurier (2003), reprend des réflexions issues de la thèse de cet auteur, autour de la métamorphose du droit qu’impliquerait la rédaction (et donc la mise à l’écrit) de normes jusque là coutumières (et donc d’essence orale). L’autre, rédigé conjointement par J.-M. Cauchies et H. de Schepper, développait une réflexion de synthèse fouillée autour des moyens juridiques (justice, grâce et législation) de la genèse de l’État dans le cadre des anciens Pays-Bas, du 13e au 16e s. (1994).

Enfin, deux Cahiers sont consacrés aux actes de colloques organisés par le CRHiDI en partenariat avec des sociétés savantes internationales. Les rencontres de la Société d’Histoire du droit (Paris), tenues à Bruxelles sur le thème Personnalité, territorialité et droit rassemblent quelques quinze contributions (1999), allant de la pensée de saint Paul au droit de l’Algérie coloniale, en passant par le privilège de clergie, la tension centre/périphérie, le droit des étrangers et des minorités religieuses, ou le droit médiéval castillan comme source du droit chilien. Celles de la Société d’Histoire du droit et des institutions des Pays flamands, picards et wallons, tenues à Ath sur le thème Commerce et droit en comptent huit, envisageant pour l’Ancien Régime la force probante des registres de marchands, le maintien de l’ordre public et les interventions princières dans la vie économique, un avis de juristes quant à la navigation sur une rivière intérieure, ou encore l’historiographie des corporations de métier (1996).

Au total, plus d’une centaine de contributions, belges et internationales, signées par des plumes prestigieuses, mais aussi par de jeunes chercheurs et chercheuses présentant leurs premiers travaux. Certains de ces textes ont fait le point sur des questions en cours, d’autres ont revisité de façon originale des sujets injustement délaissés. Tous se prêtent à nourrir le dialogue entre droit et histoire, et entre spécialités au sein de la discipline historique. La variété bienvenue d’approches et de thématiques de recherche autour des questions que posent le droit, les institutions, le politique et la société, annonçait aussi le contenu des Cahiers des vingt années suivantes. Les premiers numéros, réalisés sous la houlette de J.-M. Cauchies, S. Dauchy, G. Hanard et J.-P. Nandrin, ouvraient ainsi la voie à une aventure éditoriale qui se poursuit de nos jours.

E. Bousmar,

co-directeur du CRHiDI

21 juin 2021

Liste des autrices et auteurs des Cahiers du CRHiDI, n° 1 à 20 : J. Avril, L.-A. Barrière, K. Bezemer, Cl. Bontems, E. Bousmar, J.-M. Cauchies, Ph. Contamine, H. Cools, D. Courtemanche, J.— P. Coriat, S. Dauchy, L. de Carbonnières, J. de Churruca, R. de Kerckhove d’Ousselgem, B. Demotz, D. De Roy, M. Depaepe, H. de Schepper, H. de Smaele, Ph. Desmette, P. De Win, M. V. Diazmellian de Hanisch, J. Dugnoille, V. Dujardin, J. Dumolyn, H. Dumont, A. Dupont, S. Evrard, L. Falkenstein, Ch. Franck, Ch. Funck, D. Gaurier, Ph. Gérard, J.-F. Gerkens, B. Glansdorff, Ph. Godding, M. Gracia, B. Groessens, E. Gubin, G. Guyon, G. Hanard, J. Hilaire, J.-P. Hoyois, J.-L. Jadoulle, P. Janssens, H. Jones, J.-L. Kupper, J.-L. Lefebvre, R. Lesaffer, H. Leuwers, M. Maillard-Luypaert, A. Marchandisse, F. Maerten, Kl. Malettke, J-H. Michel, A. Minke, P. Montaubin, J.-F. Nieus, J. Pirotte, T. Porcu-Richerd, R. Rémond, H. Richard, R. Robaye, J.-Fr. Romain, A. Ruelle, B. Schnerb, F. Simon, J.-L. Soete, M. Sommé, L. Soria Sese, F. Stevens, F. Sturm, X. Thunis, B.-M. Tock, P. Trio, M. Troper, J. Tyssens, F. Van der Mensbrugghe, L. van Ypersele, C. Vincent, H. Vuye, D. B. Walters, A. Wijffels, P. Wynants.

jeu.

20

mai

2021

Journée d'étude HISTAR (ED4) : La pluridisciplinarité dans la recherche sur l’Antiquité. Méthodes, questions et enjeux

20 mai 2021

Journée d'étude du module "Antiquité" de l'École doctorale HISTAR (ED4), organisée par Florence Liard

mer.

12

mai

2021

Table-ronde : Le monde romain, entre société globale et cultures locales ?

La « glocalisation » des pratiques quotidiennes depuis les guerres puniques jusqu’au règne de Trajan

12 mai 2021

Table-ronde organisée Florence Liard et Émilie Colpaint.

jeu.

06

mai

2021

Colloque international : Mémoires coloniales

Colonisation/Décolonisation : des mémoires multiples et plurielles. Le cas de Mons"

6-7 mai 2021

La question de la mémoire coloniale et décoloniale est actuellement au centre du débat public, il ne se passe pas une semaine sans que le sujet ne fasse la une de la presse, tant à travers des revendications relatives aux monuments coloniaux présents sur le territoire que sur des questions touchant à la gestion du Gouvernement belge durant la période coloniale au Congo. Problématique globale et nationale, on aurait tort de penser que ce débat se limite à l’aune des institutions nationales. Elle touche avant tout la question des identités multiples. Qu’en est-il localement ? Comment les habitants des villes et communes régionales wallonnes, qu’ils soient anciens coloniaux, Afro-descendant, métis, … réagissent-ils face à cette problématique ?

Ce colloque est à l’initiative du Pôle Muséal de la Ville de Mons et plus singulièrement du Mons Memorial Museum en collaboration avec l’Université de Mons, l’Université Saint-Louis - Bruxelles, le CEGESOMA et les Archives de l’État, qui ont décidé de s’associer afin de s’interroger sur la question coloniale en Belgique et plus spécifiquement à Mons. Ce Colloque est soutenu par le FNRS, les Amis des Musées de Mons, le département d’État Américain via son ambassade en Belgique et la FWB et est organisé par l’ASBL Extension de l’UMONS.

ven.

23

avril

2021

Journée d'étude : Fameux ou infâmes ? Bonnes et mauvaises réputations aux/des Temps Modernes

Sixième journée d'étude du réseau ModerNum, organisée le 23 avril 2021 sur Zoom

Comité organisateur: Colin Dupont, Nicolas Duriau, Laure Fagnart, Valérie Leyh, Julien Régibeau et Matthieu Somon.

Comité scientifique: Elisabeth Aydin, Annick Delfosse, Gwendoline de Meûlenaere, Colin Dupont, Nicolas Duriau, Laure Fagnart, Valérie Leyh, William Riguelle, Matthieu Somon et Nicolas Simon.

Phénomènes modernes

En 1785, l’affaire du collier de Marie-Antoinette cause définitivement la perte de Cagliostro, alias Giuseppe Balsamo, qui s’était forgé une grande réputation de magicien dans toute l’Europe. Sa chute aggrave celle de la reine en France, malgré son innocence dans ce scandale. La même année, Casanova s’installe au château de Dux. Plus tard, il y rédigera son Histoire de ma vie, dont la lecture trahit désormais, à l’heure d’une dénonciation des violences faites aux femmes, moins un personnage éclatant qu’un infâme Don Juan. Le discrédit de la reine et du magicien aux Temps Modernes nous révèlent ainsi combien la réputation ne procède jamais d’un « consensus » objectif et consiste, selon les espace-temps, en un processus au contraire « muable » et « controversé » (Cavaillé, 2013, p. 206). Si notre regard actuel interroge ou remet en question le renom dont ont historiquement joui certaines de ces fameuses figures, il nous autorise, dans le cas de Casanova, à réévaluer tout entière la réputation des Lumières, encore largement associées au culte univoque de la raison, sinon des libertés, notamment d’expression.

Contrairement à la « fame » médiévale, la « réputation » des Temps Modernes ne dépend plus seulement d’actes ou de paroles qui les colportent dans une dimension locale et collective, mais aussi de l’imprimé, soit d’un nouveau mode de circulation et de reconnaissance de ces derniers. Cette « importance » médiatique que prennent « l’honneur et […] la réputation dans les sociétés d’Ancien Régime » (Drécourt, 2019, p. 25) nous permet non seulement d’aborder, selon les logiques sociales et réputationnelles qui les sous-tendent, leur fonctionnement, mais aussi les « dispositifs » (Chauvin et al., 2015, p. 5) ou les formes de contrôle auxquelles elles sont soumises.

Dans le cadre de sa prochaine journée d’étude, ModerNum souhaite ainsi reconsidérer la « fabrique des réputations » (Lilti, 2019, p. 186) aux Temps Modernes. Il s’agira notamment d’étudier leurs « mécanismes » (Becker, 1988, p. 362) ou modalités de (dé)construction (par la rumeur ou l’injure, entre autres) et de circulation ; leurs implications sociales et leurs relations avec le pouvoir ainsi que leurs causes, voire leurs conséquences juridiques. Apparemment moins restreint que d’autres types de notoriété, comme le sont la « gloire » ou la « célébrité » (Lilti, 2014, pp. 12-14), le concept de réputation, qui « permet d’attacher un poids, des valeurs et des qualités à un paysage indifférencié de biens, d’idées ou de personnes » (Origgi, 2013, p. 106), nous engage tant à (ré)évaluer le sujet moderne à travers les yeux et les dires de ses contemporains, qu’à mettre en lumière les jugements aujourd’hui portés sur la modernité.

Regards contemporains

Puisque les réputations sont par définition « provisoires » et « localisées » (Chauvin, 2013, p. 132), notre journée d’étude cherche en outre à rendre compte, en diachronie comme en synchronie, du positionnement critique adopté par les historien·ne·s – en ce compris de l’art et de la littérature – à l’égard de la notion de modernité, depuis ces cinquante dernières années. Comment, depuis l’entrée de la société « dans l’âge dit post-industriel » ou des cultures « dans l’âge dit postmoderne » (Lyotard, 1979, p. 11), notre regard a-t-il ou non changé sur les Temps Modernes, dont les aspirations universalistes – ou, pour ainsi dire, occidentales – et progressistes sont déjà fortement critiquées depuis la publication de La Dialectique de la raison (Horkheimer et Adorno, 1974) ? À titre d’exemple, comment la légende noire espagnole, inspirée de la politique impérialiste qu’a mise en place Philippe II, est-elle aujourd’hui perçue ? Qu’en est-il encore de l’historiographie de l’art de l’Europe du Nord, durablement marquée par le premier dialogue sur la peinture de Francisco de Holanda ? Faut-il à présent condamner les écrivains libertins pour avoir édifié leur imaginaire sur une misogynie systématique ou, plutôt, leurs exégètes pour avoir occulté, sous les attraits d’une tradition littéraire et libertine, une culture du viol « à la française » (Rey-Robert, 2019) ? Procédant d’une « épistémologie de la réputation » (Origgi, 2013, p. 106), tel est le regard exploratoire que nous nous proposons de porter sur l’« héritage d’un autre temps » (Lilti, 2014, p. 20).

Informations pratiques

Le programme est consultable ici.

Inscription gratuite via ce formulaire.

Contact: modernum.info@gmail.com

ven.

23

avril

2021

Journée d'étude : La question des images en histoire

23 avril 2021

Journée d'étude annuelle du module "Époque contemporaine" de l'École doctorale HISTAR (ED4), organisée par Nathalie Tousignant et Bénédicte Rochet (UNamur)

mar.

02

mars

2021

Cours-conférence : Les dossiers de la colonie. Les archives de la colonisation belge, entre enjeux historiques et interrogations citoyennes

donné par Bérengère Piret et Marie Van Eeckenrode (AGR) au Collège Belgique

Ces derniers mois, les statues coloniales ont été au cœur de nombreux et vifs débats ; les uns souhaitent les déboulonner jugeant qu’elles n’ont plus leur place dans la Belgique contemporaine quand d’autres réclament leur conservation sous peine « d’effacer l’histoire ».

Les discussions concernant le patrimoine colonial sont plus complexes qu’il n’y parait et ne peuvent en aucun cas se limiter aux statues. Celui-ci comprend aussi les archives et les objets culturels produits à cette période ainsi que, de manière générale, le paysage urbain notamment.

Les archives sont produites par les acteurs de la colonisation pour documenter leurs activités administratives, économiques ou missionnaires comme leur vie quotidienne. La plupart de ces documents ont été transférés à Bruxelles au moment de l’indépendance. Les biens culturels sont façonnés dans différentes régions du Congo avant d’être (mal) acquis par des ethnologues ou fonctionnaires coloniaux principalement pour les envoyer aux musées métropolitains. Le paysage urbain, et bruxellois en particulier, a été largement redessiné durant la période coloniale. Léopold II a veillé à inscrire le Congo dans l’espace public. À son instar, de nombreux édiles communaux et des entreprises ont érigé des monuments ou nommé des rues en référence à l’action coloniale.

Après avoir envisagé ces trois éléments, ce cycle abordera le thème de leur devenir articulé en questionnant les notions de restitution et de réappropriation.

lun.

14

déc.

2020

Webinaire : Des sujets nationaux en Bohême et au Brabant (1300-1450)

Délimitation du corpus, construction de comparables et premiers travaux sur les sources

Dre Éloïse Adde (MSC Fellow/CRHiDI)

Webinaire coorganisé par le CRHiDI et le Centre belge d’études bourguignonnes 1400-1600, le 14 décembre 2020, 14h-15h30.

mer.

09

déc.

2020

Les Cahiers du CRHiDI (vol. 20-35/36) sont désormais accessibles en ligne et téléchargeables en format PDF !

Grâce au soutien financier du Conseil de la Recherche de l’Université Saint-Louis–Bruxelles, le CRHiDI met en ligne le PDF des numéros 20 à 35 des Cahiers du CRHiDI. À partir du 2 décembre, les PDF océrisés sont officiellement accessibles en Open Access sur le Portail de Publication de Périodiques Scientifiques (PoPuPs).

Cette mise en ligne est l’occasion de se replonger dans les travaux de recherche conduits par les chercheurs et chercheuses actifs au CRHiDI et diffusés par les Cahiers, dont le premier numéro a été publié en 1993. Entre le numéro 20, publié en 2003, et le dernier numéro imprimé en 2011, le 35-36, les thématiques ont évolué, témoignant de l’élargissement de la conception de l’histoire du droit et des institutions et de la prise en compte de l’actualité. Les Cahiers constituent la trace tangible des multiples journées d’étude et des colloques organisés par les membres du centre, de l’université, du réseau des chercheurs et chercheuses en histoire du droit, des acteurs engagés dans les thématiques traitées, le plus souvent dans une approche diachronique et interdisciplinaire. Les Cahiers traduisent l’intérêt de moments réflexifs consacrés à la pratique et à l’écriture de l’histoire, entre autres à travers les bilans historiographiques publiés à l’initiative de Jean-Pierre Nandrin, l’analyse de commémorations et leurs enjeux sociétaux. Ce n’est pas l’apanage des historiens et historiennes ! Les historiens du droit abordent les thématiques à la mode, en les inscrivant dans leur contexte historique et en les enracinant dans leurs spécificités historiographiques. Les romanistes, de même, interrogent à l’aune des évolutions de la société les systèmes de droit en vigueur, sous-pesant les tenants et les aboutissants des réformes en cours.

Les Cahiers forment une communauté de chercheuses et chercheurs : la vie de celle-ci est perceptible à la lecture des tables des matières. L’arrivée récente de professeur·es et de nombreux·euses jeunes chercheur·euses, de même que les activités de recherche financées et soutenues par les programmes de recherche scientifique fondamentale au niveau communautaire et fédéral, ont rythmé les huit années qui séparent le numéro 20 du 35-36. Les fondateurs du centre et de la revue nous ont quittés. Le centre et la revue continuent, en relevant le défi de s’adapter à un nouveau support, électronique et en Open Access, de traduire les champs d’expertise des recrues depuis le tournant de l’an 2000, regroupés en axes de recherche et d’organiser la diversification et la cohabitation des centres d’intérêt, en ce compris l’histoire du droit et de la justice en contexte colonial et l’histoire religieuse.

Pari réussi ? À vous de nous le dire ! Il nous reste à vous souhaiter un bon moment de (re)lecture, de (re)découverte de ces travaux qui n’ont pas perdu de leur (im)pertinence, en attendant la suite de la rétronumérisation.

Annette Ruelle et Nathalie Tousignant

Co-directrices du CRHiDI

9 décembre 2020

ven.

15

janv.

2016

Hommage en l'honneur de Jean-Pierre Nandrin

Historien, spécialiste de l'histoire des institutions politiques belges, Jean-Pierre Nandrin enseignait l’histoire contemporaine, en particulier le droit et les institutions, la théorie de l’histoire et l’histoire des droits de l’homme.

Enseignant dans le secondaire, il est arrivé à Saint-Louis en tant qu'étudiant puisqu'il a complété sa formation d'historien par des candidatures en droit en horaire décalé.

Jean-Pierre Nandrin a continué son parcours à Saint-Louis en devenant assistant, professeur, doyen de la Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines et enfin, directeur de l'Institut d'études européennes. Il avait accédé à l’éméritat en juin 2012 et aurait dû donner encore un cours aux étudiants du master complémentaire en droits de l'homme l'année académique suivante (2012-2013) si la maladie ne l'avait pas emporté le 5 décembre 2012.

Le Centre de Recherche en Histoire du Droit et des Institutions (CRHiDI) de l'Université Saint-Louis - Bruxelles et La Fonderie s'associent pour rendre hommage à leur ancien collègue et collaborateur trop tôt disparu.

A cette occasion, deux nouvelles publications vous seront présentées :

- Jean-Pierre Nandrin, Hommes et normes. Enjeux et débats du métier d’un historien. Textes recueillis par Pierre-Olivier de Broux, Aude Hendrick, Françoise Muller et Bérengère Piret, Bruxelles, Presses de l'Université Saint-Louis - Bruxelles, 2016.

- Historien dans la cité, Hommage à Jean-Pierre Nandrin, Cahier de La Fonderie n°51, 2015.